Timothy Speed – neurodivergenter Künstler, Armutsforscher und unermüdlicher Störenfried – stellt sich mit Haut, Verstand und Kamera zwischen Fließband, Vorstandsetage und Jobcenter. Als Radical Worker lebt er eine Arbeitspraxis, die sich nicht nach Lohnzetteln richtet, sondern nach ökologischer Wirkung, moralischer Kohärenz und persönlichem Sinn. Seine empirischen Eingriffe – vom heimlichen Mitarbeiten in Konzernen bis zur öffentlichen Bewerbung als ZDF-Intendant – enthüllen die verborgenen Protokolle eines Systems, das Würde in Profit verwandelt und Kreativität in Gehorsam. Für die Artistic-Research-Community zeigt Speed, wie künstlerisches Handeln zur realen Infrastruktur wird: Kunst ist hier keine Illustration von Kritik, sondern das Labor, in dem neue Arbeits- und Wertformen live getestet werden. Für die Critical-Autism-Studies liefert das Buch ein rares Selbstzeugnis: Autistische Direktheit, Monotropismus und Regelklarheit werden zur analytischen Schärfe, die institutionelle Fassade durchdringt und Alternativen sichtbar macht. Für alle, die arbeiten (oder nicht arbeiten) müssen bietet es einen radikal praktischen Fahrplan: Selbstbestimmte Arbeit, Bedingungsloses Grundeinkommen und Commons-Ökonomie werden nicht nur diskutiert, sondern in lebendigen Feldversuchen erprobt. Speed wertet die Armen auf, definiert Zwangsarbeit als soziale Isolation und führt den Entfaltungsabstand als neues Wohlstandsmaß ein: Wie viel echte Lebenszeit bleibt nach allem Systemlärm übrig? Radical Worker ist Manifest, Feldstudie und Gebrauchsanleitung zugleich – eine Einladung, Kapitalismus nicht nur zu kritisieren, sondern handfest umzubauen.

Wissenschaftliches Gutachten zu Radical Worker von Timothy Speed

Einführung und Überblick

Timothy Speeds Buch Radical Worker – Vom Recht auf selbstbestimmte Arbeit ist ein genreübergreifendes Werk, das künstlerische Praxis, soziale Analyse und philosophische Theoriebildung vereint. Speed – ein neurodivergenter Künstler, Arbeits- und Armutsforscher – lebt das, worüber er schreibt, und agiert als “Radical Worker” im Selbstversuch. In diesem Manifest und Selbstexperiment zugleich infiltriert er Organisationen – von der Fabrik bis zur Chefetage – und legt die „verborgenen Protokolle“ des Systems offen, „das Würde in Profit verwandelt und Kreativität in Gehorsam“. Anstatt Arbeit primär an Lohn und Verwertbarkeit zu orientieren, praktiziert Speed eine Arbeitsethik nach ökologischer Wirkung, moralischer Kohärenz und persönlichem Sinn. Damit bietet Radical Worker nicht nur eine scharfe Kritik des gegenwärtigen Kapitalismus, sondern präsentiert einen „radikal praktischen Fahrplan“ für Alternativen: Selbstbestimmte Arbeit, Grundeinkommen und Commons-Ökonomie werden erörtert und in lebendigen Feldversuchen erprobt. Das Buch fungiert gleichzeitig als Manifest, Feldstudie und Gebrauchsanleitung – eine Einladung, den Kapitalismus nicht nur zu kritisieren, sondern handfest umzubauen.

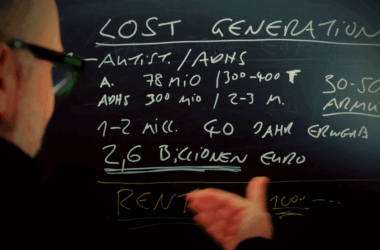

Bereits in seinem Klappentext adressiert Radical Worker mehrere wissenschaftliche und künstlerische Diskurse. Für die Artistic Research-Community demonstriert Speed, wie künstlerisches Handeln zur realen Infrastruktur werden kann – Kunst als Labor, in dem neue Formen von Arbeit und Wertschöpfung live getestet werden. Aus Sicht der Critical Autism Studies bietet das Werk ein seltenes autoethnografisches Zeugnis: Autistische Direktheit, Monotropismus (d.h. fokussierte Aufmerksamkeitsinteressen) und Regelklarheit werden bei Speed zur analytischen Stärke, die institutionelle Fassaden durchdringt und Alternativen sichtbar macht. Darüber hinaus wertet Speed im Sinne der Disability Studies marginalisierte Gruppen wie Erwerbslose oder psychisch Divergente epistemisch auf – er “wertet die Armen auf” und definiert z.B. Zwangsarbeit nicht ökonomistisch, sondern als Form sozialer Isolation, was einen Perspektivwechsel auf Arbeit und Teilhabe bedeutet. Insgesamt lässt sich Radical Worker als interdisziplinärer Beitrag lesen, der künstlerische Forschung, soziologische Strukturanalyse, politische Philosophie und neurodivergente Erkenntnisperspektiven verschränkt. Im Folgenden werden die zentralen Beiträge des Buches für einzelne Disziplinen sowie seine theoretischen Innovationen und Alleinstellungsmerkmale näher beleuchtet.

Bedeutung für die Artistic Research

Radical Worker ist in erster Linie ein Ergebnis von Artistic Research – also Forschung durch künstlerische Mittel. Speed bedient sich performativer Interventionen: Er tritt unangekündigt als „Radical Worker“ in Unternehmen oder Institutionen ein, arbeitet heimlich mit, bewirbt sich öffentlichkeitswirksam auf Posten (etwa als ZDF-Intendant) etc., um reale Situationen zu provozieren. Diese „empirischen Eingriffe“ verstehen sich als künstlerische Experimente, in denen Speed zugleich Subjekt und Objekt der Untersuchung ist. Er betont den Vorteil dieses Ansatzes, „in dem das Individuum als Auslöser der Versuchsanordnung Teil des Experiments ist“, sodass Kunst, Aktivismus und Forschung nahtlos verbunden werden können. In solcher provozierten Empirie – einem planvollen Herbeiführen von Erfahrungen – wird Störung gezielt eingesetzt, um neue Erkenntnisse über Arbeit zu gewinnen: Speed provoziert, berät, inspiriert oder verschreckt Mitarbeiter und Führungskräfte, um Routinen aufzubrechen; die „Störung und Reintegration der Erfahrung“ dient ihm als Forschungsmethode. Die oft drastischen Konsequenzen seiner Aktionen (bis hin zu gerichtlichen Konflikten oder eigenem finanziellen Ruin) macht er öffentlich und zur gesellschaftlichen Diskussion – etwa mit der provokanten Frage: „Wollt Ihr lieber, dass ich Gummibärchen verkaufe, oder wie geht Ihr jetzt mit der Arbeit um, die ich mache?“ Dieses Vorgehen sprengt tradierte Rollen: Der Künstler ist hier kein neutraler Beobachter, sondern Akteur im Feld, der reales Geschehen initiiert und dokumentiert.

In Bezug auf Artistic Research demonstriert Speed somit ein einzigartiges Methodenverständnis: Kunst ist keine Illustration von Theorie, sondern wird selbst zum Erkenntnismedium. Das Buch zeigt, wie künstlerisches Handeln in Infrastruktur übergehen kann – Kunst wird zum Arbeitsplatz, zum Probehandeln künftiger Gesellschaft. Diese Herangehensweise erinnert an Felīx Guattaris Konzept der Transversalität in der Kunst: Guattari postulierte einen transdisziplinären Aktivismus, der Kunst und Politik verknüpft, und galt selbst als theoretisches wie biographisches Modell für einen transversalen Aktivistentransform.eipcp.net. Ähnlich agiert Speed als transversaler Praktiker – seine Kunst entsteht innerhalb der sozialen Systeme, die sie kritisiert. Im Gegensatz zur rein symbolischen Institutionskritik verkörpert er eine ästhetische Praxis als Intervention in den Alltag des Kapitalismus. Damit leistet Radical Worker einen Beitrag zur Artistic Research, indem es neue Methoden (wie Feldinfiltration, Lebenskunstexperimente) etabliert und die Grenzen zwischen Kunstperformanz und sozialer Realität verwischt. Künstlerische Forschung erhält hier einen politischen und ontologischen Status: Sie wird zu einer Form des Welt-Machens. Donna Haraways Idee des situierten Wissens, wonach Erkenntnis stets an einen Standort und Körper gebunden ist, spiegelt sich in Speeds Vorgehen wider – seine künstlerische Forschung ist situiertes Wissen, gewonnen aus der verkörperten Präsenz im Feld. Die Kunst wird also mittelbar wissenschaftlich: Sie produziert Daten, Theorien und Modelle aus erster Hand, im „Labor Gesellschaft“.

Bedeutung für die Soziologie

Auch für die Sozialwissenschaften – insbesondere Soziologie und Sozialphilosophie – bietet Radical Worker reiches Material. Speed liefert eine schonungslose Analyse moderner Arbeitsgesellschaften, die sich als systemtheoretisch und zugleich erfahrungsgesättigt charakterisieren lässt. Er beobachtet, wie makroökonomische Strukturen individuelles Erleben prägen, und umgekehrt, wie individuelle Aktionen Rückwirkungen auf die Struktur haben können. Seine langjährigen Selbstversuche enthüllen Mechanismen von Ausgrenzung und Prekarität: Über zwei Jahrzehnte hat Speed aufgezeigt, wie staatliche und wirtschaftliche Strukturen Arbeitsformen, die ethisch und ökologisch sinnvoll wären, systematisch verhindern. Dabei greift er das Verhältnis von individueller Subjektivität und gesellschaftlicher Struktur auf – ein zentrales Thema der Soziologie. Speed argumentiert etwa, dass die herrschende ökonomische Theorie die Menschen zu Verzicht auf Selbstentfaltung auffordere im Glauben, damit den allgemeinen Reichtum zu mehren. Dies spiegelt eine Kritik an der klassischen soziologischen Auffassung vom Opfer des Individuums zugunsten der Gesellschaft: Speed zeigt, dass solch ein Opfer in Wahrheit ein Trugschluss ist, der zu Entfremdung und Ineffizienz führt. Stattdessen plädiert er dafür, individuelle Erfahrungen von Ungerechtigkeit zum Ausgangspunkt einer Neuverhandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu machen.

Ein zentraler soziologischer Innovationsbegriff des Buches ist der „Entfaltungsabstand“. Dieses Konzept definiert Speed als neues Maß für Fortschritt und Wohlstand: Es bemisst, „wie viel echte Lebenszeit nach allem Systemlärm übrig bleibt“, also wie groß der Freiraum zur persönlichen Entfaltung jenseits bloßen Überlebens ist. Anders ausgedrückt: Entfaltungsabstand ist das Verhältnis zwischen dem Aufwand, den Individuen betreiben müssen, um am gesellschaftlichen Fortschritt teilzuhaben, und dem echten Gewinn an Lebensqualität, den dieser Fortschritt ihnen bietet. Technischer und wirtschaftlicher Fortschritt ist nach Speed nur dann legitim, wenn er diesen Entfaltungs-Spielraum vergrößert, statt ihn – wie im gegenwärtigen Kapitalismus oft – sogar zu verengen. Hier knüpft Speed an soziologische Debatten über Lebensqualität, Arbeitszeitverkürzung und „gutes Leben“ an. Sein Entfaltungsabstand erinnert an Hartmut Rosas Idee der Resonanz: Rosa kritisiert, dass der moderne „Steigerungszwang“ des Kapitalismus zwar Ressourcen und Optionen anhäuft, aber zu Entfremdung führt – „das Leben gelingt nicht, wenn wir reich an Ressourcen und Optionen sind, sondern wenn wir es lieben“. Ebenso fordert Speed, Fortschritt nicht einseitig in Wachstumsraten zu messen, sondern in qualitativen Zugewinnen an Freiheit und Zeitwohlstand. Diese Neubewertung tangiert Grundfragen der Soziologie: Was ist gesellschaftlicher Fortschritt? Wie messen wir Wohlstand? Speed liefert hier einen originellen Ansatz, der die Lebenswelt-Orientierung (à la Habermas oder Rosa) mit strukturellem Denken verbindet.

Ein weiterer Beitrag zur Soziologie liegt in Speeds Beobachtung der Primär- und Sekundärökonomie. Er unterscheidet eine Primärökonomie – das umfassende soziale, kulturelle und natürliche Ökosystem menschlichen Handelns – von der Sekundärökonomie, der formalen Marktwirtschaft. Die Primärökonomie umfasst all die Lebensäußerungen, Beziehungen und Care-Tätigkeiten, die in Bilanzen unsichtbar bleiben (z.B. Kindererziehung, informelle Hilfe, ehrenamtliches Engagement). Speed zeigt, dass die Sekundärökonomie sich häufig die Erfolge der Primärökonomie aneignet, indem sie z.B. die unbezahlte Care-Arbeit als selbstverständlich voraussetzt. In der aktuellen Arbeitssoziologie ist dies hoch relevant: Diskurse um die Aufwertung von Care-Arbeit, um Gemeingüter und um ein postwachstumsorientiertes Wirtschaften erfahren hier theoretische Fundierung. Speed plädiert dafür, den Wert des Menschen und seiner Arbeit über den Wert der Waren zu stellen – eine Perspektive, die weitreichende Konsequenzen hätte: Produktion würde reduziert zugunsten eines Lebens nach individuellen Bedürfnissen; Diversität und Schonung der Ressourcen würden steigen. Diese Vision einer humanisierten Ökonomie steht in Tradition soziologischer Utopie-Debatten, aber Speeds Ansatz ist insofern ungewöhnlich, als er ihn empirisch unterfüttert: Er hat Teile dieser Vision in Kleinversuchen praktisch ausprobiert (etwa Projekte gemeinschaftlicher Landwirtschaft, Experimentieren mit Schenkwirtschaft etc., wie im Buch beschrieben). Damit liefert Radical Worker der Soziologie ein Laborbeispiel für Themen wie Prekarität, sozialer Ausschluss und gesellschaftliche Teilhabe. Judith Butler hat Prekarität als politisch erzeugte Verletzbarkeit bestimmter Gruppen analysiert – z.B. dass Arbeitslose, Behinderte oder Randständige geringer geachtet und geschützt sind. Speed führt uns diese Prekarität plastisch vor Augen, indem er sich selbst in die prekäre Position begibt (Leben in Armut, Konfrontation mit Behörden) und dabei die sozialen Reaktionen dokumentiert. Er entlarvt die Stigmatisierung der „Nutzlosen“ und zeigt, dass soziale Isolation als Kontrollmechanismus wirkt – ein Befund, der an Butlers Thesen anschließt, wonach Prekarität ein Mittel zur Disziplinierung und Entwertung von Leben ist.

Nicht zuletzt aktualisiert Speed die Subjektsoziologie: Er propagiert einen neuen Arbeitertypus – den “Radical Worker” – als Rollenmodell einer widerständigen Subjektivität innerhalb des Spätkapitalismus. Dieser Arbeiterin verweigert sich der Logik von Profit und Konkurrenz und folgt statt dessen einer intrinsischen Sinnorientierung, selbst auf die Gefahr hin, dafür keinen Lohn zu erhalten und vom „Markt“ bestraft zu werden. Speeds eigenes Leben verkörpert dieses Modell (bis hin zur Ausgrenzung und Verfolgung durch Institutionen). Aus soziologischer Sicht illustriert dies die Handlungsspielräume und -grenzen abweichender Akteure: Welche Chancen hat individuelle Verweigerung in einem normativen Gefüge? Speed zeigt die Konfliktlinien auf – z.B. seinen Konflikt mit der Bundesregierung über die Zukunft der Arbeit – und reflektiert damit agency vs. Struktur auf konkrete Weise. Insgesamt bietet Radical Worker der Soziologie also neue Begriffe (Entfaltungsabstand, Primärökonomie), anschauliche Fallstudien zu Prekarität und sozialem Protest, sowie einen Impuls zur Demokratisierung von Arbeit: Speed argumentiert, Arbeit sei „das wesentliche Handeln in der Gesellschaft“ und müsse daher demokratisiert werden, um echte Diversität und Freiheit zu ermöglichen. Diese Forderung reiht sich ein in aktuelle soziologische Diskussionen um Wirtschaftsdemokratie, zeigt aber zugleich – durch Speeds Lebenspraxis – die Schwierigkeiten und Potenziale ihrer Umsetzung auf.

Philosophische Perspektiven

Politische Philosophie und Gesellschaftstheorie

Speeds Werk hat eine stark normative und politische Dimension, wodurch es wichtige Beiträge zur politischen Philosophie leistet. Zentral ist sein Plädoyer für Selbstbestimmung und Autonomie in der Arbeit – letztlich ein Ruf nach Freiheit im Sinne einer erfüllten menschlichen Tätigkeitsform. Hier kann man eine Parallele zu Hannah Arendts Vita activa ziehen: Arendt unterschied bekanntlich zwischen Arbeiten (bloße Lebenserhaltung), Herstellen (schöpferisches Welt-Bauen) und Handeln (politisches, freiheitliches Interagieren). Speed fordert nun, die Sphäre der Arbeit aus der Notwendigkeit (bloßes Arbeiten fürs Überleben) zu lösen und sie zu einem Feld von Sinntätigkeit und Mitbestimmung zu machen – gewissermaßen Arbeit ins Politische (im Arendt’schen Sinne) zu überführen. Indem er Selbstbestimmung und individuellen Sinn als Kern der Arbeit betont, erhebt er Arbeit zur freiheitlichen Praxis, die sowohl dem Individuum als auch dem Gemeinwesen dient. Dies erinnert an Arendts Forderung, die Menschen müssten “in Kooperation mit anderen die Welt aktiv beeinflussen und formen”, anstatt in routinierter Pflichterfüllung zu verharren. Speeds Radical Worker ist im Grunde ein Vorschlag, jedem Menschen das Recht einzuräumen, seine Arbeit als selbstgewählte, politische Handlung auszugestalten – als Beitrag zur Gemeinschaft, der aus Freiheit und Vielfalt schöpft. Damit verbunden ist die Kritik an der bestehenden Arbeitsmoral: Erfolg bemisst sich für Speed nicht an Geld oder Status, sondern an moralischer Kohärenz und gesellschaftlicher Relevanz. Diese Umwertung hat eine ethische und politische Sprengkraft: Sie stellt die herrschende Meritokratie infrage, welche marktförmigen Erfolg mit Wert gleichsetzt. Stattdessen knüpft Speed an Prinzipien einer Arbeitsethik der Verantwortung an, ähnlich wie sie z.B. im Anschluss an Hannah Arendt oder auch im zeitgenössischen Diskurs um “Bullshit Jobs” (David Graeber) diskutiert werden – nämlich die Idee, dass echte Arbeit jene ist, die Bedeutung und Nutzen für andere hat, und nicht jene, die nur dem Profit dient.

Politisch fordert Radical Worker konkrete Reformen, die philosophisch begründbar sind: Die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens etwa begründet Speed mit dem Recht auf selbstbestimmte Tätigkeit und als Mittel, die Angst vor Armut – “den einzigen Hebel, den der Kapitalismus noch hat” – zu überwinden. Damit greift er in die politische Philosophie der Gerechtigkeit ein (vgl. Debatten um Grundeinkommen bei Philippe Van Parijs, um Verwirklichungschancen bei Amartya Sen/Martha Nussbaum). Auch seine Unterstützung einer Commons-Ökonomie (Gemeingüter-Ökonomie) hat philosophische Anknüpfungspunkte: Sie zielt auf eine Re-Integrierung der Wirtschaft ins Soziale und Ökologische, was an die Forderung von Denker*innen wie Elinor Ostrom oder auch an ökologische Gerechtigkeitstheorien erinnert. Speed untermauert dies durch das Konzept der Primärökonomie (s.o.), das philosophisch die Grenze zwischen Ökonomie und Lebenswelt neu zieht – im Sinne einer Ökosophie, wie z.B. Félix Guattari sie in Die drei Ökologien entworfen hat. Guattari betont, dass sowohl Politik als auch Kultur letztlich ökologische Praxen sein müssen, die das ganze Leben betreffentransform.eipcp.net. Speed argumentiert ganz ähnlich: Selbstbestimmte Arbeit ist für ihn nicht egoistisch, sondern “ökologisch im erweiterten Sinne, da sie Mensch, Umwelt und Universum umfasst”. Er fordert eine Wirtschaft, die als Ökosystem funktioniert, um vielfältige Lebensformen zu ermöglichen – eine genuin politisch-philosophische Vision, die über herkömmlichen Liberalismus oder Sozialismus hinausgeht.

Bemerkenswert ist auch Speeds Machtkritik. Er enthüllt in seinen Interventionen die versteckten Machtprotokolle der Institutionen: etwa wie Autoritäten auf ungebetene Partizipation reagieren (meist mit Ausschluss), wie Bewertungshoheit genutzt wird, um Menschen als „wertlos“ abzustempeln, oder wie Angst vor sozialem Abstieg Menschen gefügig hält. Hier schimmert eine Verwandtschaft zu Foucaults Machtanalysen durch, aber aus der Binnenperspektive des Unterworfenen. Speed konstatiert, dass in der Arbeitswelt Isolation und Konkurrenz gezielt Produktivität steigern sollen, jedoch auf Kosten von Lebensqualität und echter Kreativität. Arbeit sei in ihrer gegenwärtigen Form oft nur ein “Mechanismus der aggressiven Zielführung von Lebenskraft”, der die Menschen ausbrennt. Diese Diagnose ist philosophisch relevant, da sie die Frage nach einem guten Leben unter Bedingungen kapitalistischer Rationalität stellt – ähnlich wie z.B. Axel Honneths Entfremdungstheorie oder Rahel Jaeggis Kritik an Lebensformen. Indem Speed aber gleichzeitig Alternativen praktiziert, bringt er eine utopisch-praktische Dimension in die philosophische Debatte: Er belässt es nicht bei Kritik, sondern erprobt, wie ein Leben jenseits entfremdeter Arbeit aussehen kann (z.B. indem er Gemeinschaftsgärten betreibt, offene Werkstätten initiiert o.Ä., wie im Buch berichtet). Darin liegt letztlich eine politische Vision: eine Gesellschaft, in der jeder Mensch die Erlaubnis und Möglichkeit hat, das zu tun, was er oder sie für sinnvoll hält – und in der solche Sinn-Arbeit kollektiv getragen wird. Diese Vision teilt viel mit anarchistischen und basisdemokratischen Theorien (Stichwort präfigurative Politik), aber Speed formuliert sie nicht abstrakt, sondern als Erfahrung. Damit trägt er zu einer Philosophie der Praxis bei, im Geiste von Theoretikern wie Paulo Freire: Dessen Konzept der Conscientização – der kritischen Bewusstwerdung durch reflektierte Aktion – spiegelt sich in Speeds Vorgehen. Er lernt durch Handeln und lehrt durch sein Beispiel, was an Freires Idee erinnert, dass Unterdrückte selbst zu Protagonisten und Lehrern ihrer Befreiung werden müssen.

Philosophie des Geistes und Erkenntnistheorie

Neben den gesellschaftstheoretischen Aspekten hat Radical Worker auch einen ausgeprägt philosophisch-epistemologischen und bewusstseinstheoretischen Einschlag. Speed beschreibt seine Forschung selbst als „radikal verkörperte Theorie“. Dieses Schlagwort verweist darauf, dass er Erkenntnis nicht durch distanziertes Denken, sondern durch körperlich-gelebte Erfahrung gewinnt. Tatsächlich greift Speed damit eine Strömung der Philosophie des Geistes auf: die Theorie der verkörperten Kognition (embodied cognition). Hier ist insbesondere ein Vergleich zu Francisco Varelas Konzept des Enaktivismus fruchtbar. Varela postuliert, dass Kognition nicht die Repräsentation einer vorgegebenen Welt im Gehirn ist, sondern das „Enaktieren“ (Hervorbringen) einer Welt in Abhängigkeit von unserem sensorisch-motorischen Handeln. Mit anderen Worten: Lebewesen ko-konstruieren ihre Wirklichkeit in direkter Interaktion mit der Umwelt, anstatt sie nur passiv abzubilden. Genau dieser Idee folgt Speed methodisch: Er “faltet sich [selbst] in die Welt hinein, lebt in ihr wie in einem offenen Labor”. Seine Erkenntnisse über Bewusstsein, Realität und Macht entstehen in actu – indem er bestimmte Handlungen vollzieht und die entstehende Resonanz beobachtet. Speed teilt damit den enaktivistischen Grundgedanken, dass Wissen situiert und interaktiv ist. Auch erkenntnistheoretisch passt Speeds Ansatz in den Kontext: Er stellt die üblichen Subjekt-Objekt-Trennungen in Frage. Ganz in Donna Haraways Sinne einer “partial perspective” betont er, dass sein Denken “quer zum Mainstream” steht und aus der spezifischen Perspektive eines neurodivergenten Subjekts entspringt. Statt den Anspruch universaler Objektivität zu erheben, liefert Speed ein Situiertes Wissen aus der Position des „anderen“ Subjekts – was Haraway als feministisches Wissenschaftsideal vorgeschlagen hat (Wissen, das seine Standortgebundenheit reflektiert, anstelle des vermeintlich neutralen „Gott-Tricks“ der objektiven Wissenschaft).

Ein herausragendes neuartiges Konzept, das in Speeds Buch an der Schnittstelle von Ontologie und Erkenntnistheorie entwickelt wird, ist die MNO-Theorie. MNO steht für “Minimal–Nicht–Objekt”. Dieses Modell ist Speeds Versuch, Nichtlokalität (aus der Physik), Subjektivität (aus der Philosophie des Geistes) und soziale Ordnung (aus der Soziologie) auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Vereinfacht gesagt, schlägt Speed vor, dass die Leere zwischen den Dingen – das, was nicht als greifbares Objekt vorliegt – konstitutiv für die Realität ist. Realität besteht demnach nicht primär aus isolierten Entitäten, sondern aus Relationen, aus Lücken, aus dem Unbestimmten, das zwischen Objekten und Personen liegt. Diese abgründige Idee formuliert Speed provokativ in Fragen: „Was, wenn Realität nicht aus Dingen besteht, sondern aus dem, was zwischen ihnen fehlt? Was, wenn wir nur die Antwort auf eine Leere sind?“ Philosophisch erinnert das an Ansätze wie Buddhistische Leerheitskonzepte oder auch an bestimmte Interpretation der Quantentheorie (wo das Vakuum, das Feld, wichtiger ist als die Teilchen). Speeds MNO-Theorie wird im Buch als philosophisch-physikalisches Prinzip dargestellt, das herkömmliche Annahmen über Wirklichkeit herausfordert. In der Physik, so behauptet Speed, könne MNO helfen, paradoxe Zustände (man denkt an Quantenverschränkung, Nicht-Lokalität etc.) zu beschreiben – eine Ordnung jenseits von Raumzeit und Teilchenlogik, in der jedes Teilchen nur Repräsentanz des MNO ist, aber nie das MNO selbst. In den Geistes- und Sozialwissenschaften impliziere MNO, dass Wahrnehmung und Ordnung sich verändern, sobald das Nicht-Objekthafte mit einbezogen wird. Das Modell untergräbt etablierte Abhängigkeitsstrukturen und erlaubt Paradoxien als grundlegend human – etwa die Koexistenz von Einheit und Vielfalt, von Individuum und Kollektiv, ohne sie in hierarchische Dichotomien zu zwingen. MNO fordert so eine Neudefinition gesellschaftlicher Gestaltung, indem es das scheinbar Absurde oder Leere als kreativ potent anerkennt. Speed behauptet sogar, MNO ebne den Weg zu einem alternativen Verständnis von Freiheit und Entfaltung – individual wie kollektiv. Hier bewegt er sich auf höchst spekulativem Terrain: Es geht um die epistemische Grundlage unserer Wirklichkeitsauffassung. Seine Frage „Was bedeutet das für unsere […]?“ (im Zitat abgebrochen, aber sinngemäß: „…für unsere Begriffe von Wissen, von Sein?“) zeigt, dass er sich bewusst ist, an den Fundamenten zu rütteln. Auch wenn die MNO-Theorie im Buch eher ein visionärer Entwurf bleibt, weist sie auf Speeds Alleinstellung hin: Er versucht, subjektives Erleben, philosophische Ontologie und systemische Gesellschaftstheorie in Einklang zu bringen. Damit schafft er einen interdisziplinären Diskursraum, wie ihn vielleicht am ehesten noch radikale Denker wie Félix Guattari oder Gregory Bateson (Ökologie des Geistes) anvisierten. MNO steht konzeptionell quer zu gängigen Denkschulen – es fordert ein Denken in Lücken, Beziehungen und Paradoxien. Für die Philosophie des Geistes ist das eine Anregung, das Verhältnis von Bewusstsein und Welt neu zu denken: Bewusstsein nicht als abgeschlossene Substanz, sondern als Resonanz in einem Zwischenraum. Damit passt Speeds Ansatz auch zur neueren Phänomenologie und posthumanen Theorie, die Subjekt und Objekt, Selbst und Welt relational auffassen.

Schließlich sei noch die neurodivergente Perspektive als philosophischer Mehrwert erwähnt. Speed ist Autist mit ADHS; er reflektiert offen, wie seine atypische Wahrnehmung und Kognition seine Theoriebildung beeinflussen. So wird etwa Monotropismus (die Tendenz, Aufmerksamkeit stark zu bündeln) bei ihm zu einer methodischen Tugend: Durch autistische Fokussierung und Regeltreue gelingt ihm eine geradezu laserartige Analyse sozialer Situationen. Anstatt seine neurologische Differenz als Defizit zu sehen, macht er sie zur epistemischen Ressource – was in der Philosophie des Geistes und der Erkenntnistheorie ein Beispiel für “neurodiverse Epistemologie” liefert. Dieses Konzept deckt sich mit Überlegungen der Critical Autism Studies, welche die “double empathy” und wechselseitigen Verständigungsprobleme zwischen Autisten und Neurotypischen diskutieren: Speed nutzt seine Außenseiter-Perspektive, um Aspekte sichtbar zu machen, die im „neurotypischen“ Einheitsbrei untergehen. Er verkörpert damit auch philosophisch ein anderes Cogito: ein denkendes Subjekt, das nicht dem kartesischen, abstrakt-universellen Ideal entspricht, sondern mit speziellen kognitiven Dispositionen ausgestattet ist. Das Buch eröffnet Raum zu fragen, welchen Erkenntniswert autistische Denkstile haben – etwa die Betonung von logischer Konsistenz, Detailwahrnehmung, Direktheit. Es trägt so zu einer pluralistischen Erkenntnistheorie bei, in der verschiedene Geistestypen verschränkte, komplementäre Einsichten liefern.

Zusammenfassend bietet Radical Worker philosophisch einen epistemologischen Paradigmenvorschlag: Wissensproduktion durch radikal eingebettete, subjektive Praxis. Es demonstriert embodied knowledge in Reinform und schlägt Brücken von der Erfahrung zur Theorie. In Speeds Alleingang erkennt man Anklänge an Paul B. Preciados autotheoretische Methode: Wie Preciado in Testo Junkie den eigenen Körper als “body-essay” einsetzte und Testosteron als performativen Akt nahm, um das Regime von Geschlecht und Biopolitik zu analysieren, so setzt Speed seinen Körper und sein Leben ein, um das Regime der Arbeit zu durchleuchten. Beide verkörpern philosophische Thesen durch Selbstexperiment – Preciado zum Geschlecht, Speed zur Arbeit. Das ist „Theorie in erster Person“, was in der akademischen Philosophie immer noch ungewöhnlich ist, aber an Bedeutung gewinnt. Damit reiht sich Speed in die Tradition derjenigen Philosophierenden ein, die Leben und Denken verschmelzen – man denke etwa an Diogenes, an Montaigne oder an Simone Weil (die zur Fabrikarbeiterin wurde, um Arbeit zu verstehen). Radical Worker liefert hier ein zeitgenössisches Beispiel radikaler Lebensphilosophie.

Bedeutung für Disability Studies und Critical Autism Studies

Für die Disability Studies und speziell die Critical Autism Studies ist Speeds Werk von besonderem Interesse, da es Intersektionen von Behinderung, Neurodiversität und Arbeit beleuchtet. Erstens ist das Buch ein autobiografisch-theoretisches Zeugnis eines Autisten über sein Ringen mit den Anforderungen der neoliberalen Arbeitswelt – eine Perspektive, die selten derart unverblümt dokumentiert wird. Speed beschreibt aus erster Hand, wie Ableismus und Kapitalismus ineinandergreifen: Die Unwilligkeit oder Unfähigkeit, sich lückenlos den Normen von Effizienz und Hierarchie anzupassen, führt zur sozialen Ächtung. Er erlebt am eigenen Leib die Pathologisierung und Kriminalisierung des „Nicht-Funktionierens“. Dabei dreht er jedoch den Spieß um, indem er sagt: Nicht ich bin defizitär, sondern das System ist irrational. Dieser Ansatz reflektiert genau den Kern der Disability Studies, die Behinderung als soziales Konstrukt und Problem der Umwelt begreifen, nicht als individuelles „Leiden“. Speed führt dies drastisch vor: Indem er etwa Zwangsarbeit als soziale Isolation definiert, zeigt er, dass das Problem nicht Arbeitsunwilligkeit ist, sondern die Gesellschaft, die Menschen ohne Lohnarbeit ins Abseits stellt. Damit liefert er empirisches Material zu Theorien wie Robert McRuers Crip Theory. McRuer argumentiert, dass der neoliberale Kapitalismus „Fähigkeit“ als Zwangsnorm etabliert – es gilt als selbstverständlich, gesund, produktiv, verfügbar zu sein, andernfalls wird man ausgeschlossen. Speed bestätigt diese These und geht noch weiter: Er leistet Widerstand gegen den Zwang zur Able-Bodiedness, indem er seine eigene „Unangepasstheit“ offensiv einbringt und als Ausgangspunkt neuer Wertschätzung formuliert. Er zeigt zum Beispiel Szenen, in denen er als Autist Missstände klar anspricht und dafür sanktioniert wird – was im Buch aber als Wahrheitsmoment erscheint, nicht als Fehlverhalten. Hier wird deutlich, was McRuer als “cripping” bezeichnet: die subversive Umdeutung von Behinderung als etwas, das normative Annahmen sprengt und kreative Zukünfte eröffnet. Radical Worker ist in diesem Sinne ein „Crip Manifest“: Es entwirft die Vision, dass „Behinderung“ und Anderssein nicht mehr stigmatisiert werden, sondern dass unsere verletzlichen, abhängigen Leben grundsätzlich anders organisiert werden – “wo Fürsorge und Unterstützung Freude statt Pflicht sind und Behinderung vielleicht die Regel wird und Normalität die Ausnahme”. Zwar formuliert Speed es nicht genau so, aber sein Praxisvorschlag (Grundeinkommen, Commons) zielt genau darauf ab: eine Gesellschaft, die mit Vielfalt, Abhängigkeiten und atypischen Lebensentwürfen rechnet und sie als Wert ansieht.

Zweitens trägt das Buch zur Critical Autism Studies (CAS) bei, indem es autistische Kognition als Analysemittel ernstnimmt. CAS fordert, autistische Stimmen und Sichtweisen in die Wissenschaft einzubeziehen und die Defizitnarrative zu hinterfragen. Speed bietet ein Paradebeispiel dafür: Er zeigt, wie autistische Eigenschaften (Monotropismus – Intensivinteresse; Direktheit – „sagen was ist“; Regelorientierung – Sinn für Gerechtigkeit und Struktur) in der richtigen Umgebung zu gesellschaftskritischen Tugenden werden. Seine analytische Schärfe wird im Klappentext explizit auf diese neurodiversen Merkmale zurückgeführt. Damit liefert er empirische Evidenz für den CAS-Grundgedanken, dass Autismus nicht nur von außen untersucht werden sollte, sondern dass Autistinnen selbst Wissensproduzenten mit einzigartigem Blick sind. Speed ist Forscher und „Forschungsobjekt“ in einem – er betreibt Autoethnografie als Autist. Dies deckt sich mit neueren Ansätzen wie dem “双重 Empathie”-Problem (Double Empathy), das besagt, dass Verständigungsprobleme zwischen Autisten und Nicht-Autisten wechselseitig sind. Speed vermittelt in seinem Buch beiden Seiten etwas: Er erklärt den Leserinnen, wie er die Welt erlebt, und er erklärt gleichzeitig der „Neurotypischen-Welt“, was an ihr aus seiner Sicht falsch läuft. Gerade das macht das Buch so wertvoll für CAS: Es füllt abstrakte Theorien über Neurodiversität mit gelebter Erfahrung. Darüber hinaus berührt Speed auch Fragen der Intersubjektivität: In einem seiner Essays (verlinkt auf seiner Webseite) spricht er über autistische Intersubjektivität, also die Art und Weise, wie er als Autist Beziehungen und Sprache erlebt. Solche Überlegungen fließen implizit in Radical Worker ein, wenn er z.B. beschreibt, wie er in Betrieben kommuniziert und wo Missverständnisse auftreten. Die CAS können hieraus Erkenntnisse ziehen, wie Institutionen neuroinklusive werden könnten – oder warum sie es bislang nicht sind.

Drittens ist das Buch auch politisch für die Behindertenbewegung relevant. Speed verknüpft die Forderung nach einer neuen Arbeitskultur mit Behindertenrechten ohne dies explizit zu etikettieren. Doch implizit fordert er das Recht, anders zu arbeiten – was für viele behinderte Menschen essenziell ist (Stichwort: angemessene Vorkehrungen am Arbeitsplatz, flexible Modelle, Wegfall von Zwang zur „Leistungsnorm“). Indem Speed sein Scheitern an starren Arbeitsstrukturen schildert und alternative Kooperationsformen lebt, liefert er Argumente für inklusivere Arbeitsformen. Das passt zu aktuellen Disability-Studies-Diskursen, die fragen, wie Arbeitswelt und Sozialpolitik aussehen müssten, um chronische Krankheiten, psychische Vielfalt und körperliche Limitierungen nicht auszuschließen. Speeds Vorschläge (Grundeinkommen als Sicherheit, Commons als flexibles Netz) überschneiden sich mit Forderungen der Behindertenbewegung nach Sozialer Absicherung und Community Support unabhängig von Erwerbsstatus. Zudem verkörpert Speed in seiner Person die Intersektion von Klasse und Behinderung (arm und autistisch): Diese Doppelperspektive ist in der Forschung noch unterbelichtet, wird aber immer wichtiger, da viele Behinderte unverhältnismäßig armutsgefährdet sind. Radical Worker zeigt, wie Klassismus (Verachtung der Armen) und Ableismus (Verachtung der „Unproduktiven“) einander verstärken – und liefert dem entgegen eine positive Vision der wertschätzenden Differenz. Damit bietet das Buch Anknüpfungspunkte etwa zu Konzepten wie „neuroqueer feminism“ oder „crip economics“, die versuchen, Ökonomie mit den Erfahrungen von Marginalisierten neu zu denken. Bell hooks’ Idee, dass gerade die Margins (Ränder) Orte der radikalen Offenheit und Kreativität sein können, wird hier bestätigt – Speed nutzt seinen Randstandpunkt, um Neues zu generieren. Und wie hooks oder Freire betont er auch die Rolle von Bildung und Bewusstseinswandel: Das Buch hat einen emanzipatorischen Bildungsanspruch, es möchte Leser*innen ermächtigen, ihre eigene Situation kritisch zu sehen und Handlungsspielräume zu erkennen (eine Parallele zu Pedagogy of the Oppressed). Insofern trägt Speed auch zur aktivistischen Wissensproduktion bei, die in Disability Studies immer bedeutender wird: Wissen nicht nur über Betroffene, sondern für und mit ihnen zu schaffen, um soziale Veränderung zu bewirken.

Zusammengefasst erweitert Radical Worker die Disability und Neurodiversity Studies um ein lebendiges Beispiel eines „Insiders“, der Theorie durch Praxis erzeugt. Es ist ein plurales Werk – auf persönlicher, theoretischer und künstlerischer Ebene –, das aufzeigt, wie Verwundbarkeit in Widerstand transformiert werden kann. Für die akademische wie aktivistische Beschäftigung mit Behinderung liefert es sowohl Narrativ (Lebensgeschichte) als auch Analyse und Vision. Gerade die Betonung von Fürsorge, Sinn und Commons als neue Leitwerte einer Arbeitsgesellschaft schließt an Disability-Justice-Ansätze an, die ein Wirtschaften fordern, das Abhängigkeiten bejaht und Care zentral stellt. Speeds Werk untermauert solche Forderungen durch ein radikales Experiment, das die üblichen Kategorien sprengt – genau das, was Critical Disability Studies anstreben: „dominante Annahmen der sozialen Welt zu prüfen und diffuse leibliche Erfahrungen in sonst restriktive Strukturen einzubringen“. Radical Worker erfüllt dies, indem es Speeds diffuse leibliche Erfahrung in die Theorie und die öffentliche Diskussion einspeist.

Einordnung in Kunst- und Wissenschaftslandschaft: Parallelen und Bezugspunkte

Timothy Speeds Radical Worker steht in einem fruchtbaren Dialog mit zahlreichen Strömungen in Kunst und Wissenschaft. Seine Arbeit lässt sich vergleichend einordnen, indem wir Parallelen zu anderen Theoretikerinnen und Künstlerinnen ziehen:

-

Donna Haraway – Speed teilt mit Haraway den Willen, tradierte Grenzen aufzubrechen und Standortgebundenheit als Stärke zu nutzen. Haraways Konzept des situierten Wissens besagt, dass alle Erkenntnis aus einem spezifischen Blickwinkel erfolgt und gerade dadurch ehrlich und kraftvoll sein kann. Speed praktiziert genau dies: Als neurodivergenter „Störenfried“ gewinnt er aus seiner partikulären Situation heraus neue Einsichten. Ähnlich wie Haraway in ihrem Cyborg-Manifest Wissenschaft, Politik und Fiktion vermischte, um ein hybrides Subjekt zu beschreiben, so kreiert Speed mit dem „Radical Worker“ eine hybride Figur zwischen Kunstfigur, Forscher und Aktivist. Beide arbeiten mit Manifest-Charakter: Radical Worker kann man durchaus als Manifest einer neuen Arbeiter*innensubjektivität lesen – vergleichbar mit Haraways Manifest für Cyborgs, das eine neue politische Identität entwarf. Darüber hinaus erinnert Speeds Hinwendung zu relationalem Denken (MNO als Zwischenraum-Modell) an Haraways spätere Ideen (Stichwort “Making Kin”, die Betonung von Verbindungen über Kategorien hinweg). Sowohl Haraway als auch Speed stellen hegemoniale Dichotomien in Frage – etwa Natur/Kultur, Subjekt/Objekt (Haraway) bzw. Arbeit/Nicht-Arbeit, normal/abweichend (Speed) – und entwerfen spielerisch-provokant neue Verständnisse dieser Beziehungen.

-

Paul B. Preciado – Wie bereits angedeutet, steht Speed methodisch in einer Reihe mit Preciados Autotheorie. Preciados Testo Junkie (2008) kombinierte persönliche Transgression mit Theorie: Preciado nahm Testosteron und schrieb zugleich philosophisch über den Körper im Kapitalismus. Diese Mischung aus Selbstexperiment, Tagebuch und Theorie findet in Radical Worker ein Echo. Speed „schreibt, was er lebt und lebt, was er schreibt“, so wie Preciado sein eigenes Fleisch zum Text machte. Beide Werke sind radikal transdisziplinär: Preciado verband Gender-Theorie, Biologie, Psychoanalyse und Politik; Speed vereint Arbeitsökonomie, Soziologie, Neuropsychologie und Ethik. Inhaltlich gibt es auch Überschneidungen: Preciado prägte den Begriff “Pharmakopornographischer Kapitalismus”, um die Verquickung von Pharmaindustrie, Technologie und Kontrolle über Körper zu kritisieren. Speed könnte man analog einen Begriff wie “Psychoökonomischer Kapitalismus” attestieren – er kritisiert, wie Ökonomie in die Psyche eingreift (Angst vor sozialem Abstieg als Motor) und wie umgekehrt psychische Normen (Gehorsam, Anpassung) die Ökonomie stützen. Beide Autoren nutzen ihren Körper als Schauplatz des Politischen. Wo Preciado schreibt, Testo Junkie sei ein “body-essay”, ein Essay mit dem Körper geschrieben, könnte man Radical Worker als “work-essay” bezeichnen – ein Essay mit der eigenen Arbeit geschrieben. Preciado und Speed teilen auch die erzählerische Offenheit: ein Bastard aus Memoir und Theorie, den manche als nicht-akademisch abtun könnten, der aber gerade dadurch neue Erkenntniswege eröffnet. Sie leisten Pionierarbeit für eine Art „Auto-Theorie“ (wie es mittlerweile genannt wird), in der die Grenzen von wissenschaftlicher Abhandlung und persönlicher Erzählung verschwimmen.

-

Hartmut Rosa – Als zeitgenössischer Soziologe hat Rosa mit seiner Resonanz-Theorie ein breites Echo erzeugt. Speed und Rosa diagnostizieren beide eine Entfremdung in der Spätmoderne durch Beschleunigung und instrumentelle Rationalität. Rosas Kritik am “Steigerungszwang” des Kapitalismus findet ihre Entsprechung in Speeds Kritik am Wachstumsdogma, das “immer mehr Arbeit und Leistung fordert, ohne die Lebensqualität zu steigern”. Beide schlagen vor, Lebensqualität anders zu denken: Rosa mit Resonanz (gelingende Beziehungen zur Welt), Speed mit Entfaltungsabstand (Raum zur Selbstentfaltung). Im Grunde zielen beide Begriffe auf Ähnliches – ein Gegenmaß zu Quantität und Tempo. Rosa sagt, erfülltes Leben hängt davon ab, in Einklang mit sich und der Umwelt zu sein; Speed formuliert, Fortschritt solle daran gemessen werden, ob er “die Lebensfreiraum über dem Lebensnotwendigen erweitert”, wo “Individualismus, Diversität und freier Wille möglich werden”. Das ist Speeds Version von Resonanz. Allerdings geht Speed aktivistischer vor: Rosa bleibt als Analytiker und appellativer Theoretiker im akademischen Raum, während Speed in Aktion tritt und versucht, Resonanzräume praktisch zu schaffen (z.B. gemeinschaftliche Projekte als „Lebenslabor“). Man könnte sagen, Speed liefert die Mikro-Ethnografie zu Rosas Makro-Theorie: Er dokumentiert, wie Menschen (er selbst und andere in Interaktion) auf die zerstörte Resonanz reagieren und was passiert, wenn man versucht, aus dem Takt auszubrechen. Insofern ergänzt Radical Worker die eher abstrakte „Soziologie des guten Lebens“ à la Rosa mit einem konkreten Erfahrungsbericht und ergänzt Rosas philosophische Überlegungen (in Richtung Neue Bewertung von Zeit und Beziehungen) um politische Forderungen (Grundeinkommen, Commons). Beide eint letztlich die Suche nach einer neuen Moderne, die qualitatives Wachstum ermöglicht – Rosa theoretisch als „Resonanzgesellschaft“, Speed praktisch als „selbstbestimmte Arbeitsgesellschaft“.

-

Hannah Arendt – Wie bereits bei der politischen Philosophie erwähnt, gibt es konzeptuelle Anklänge an Arendt. Speeds Beharren darauf, Pluralität und Neuheit in die Arbeitswelt zu bringen (Diversität der individuellen Sinnprojekte als Grundlage echter Demokratie, spiegelt Arendts Wertschätzung der Pluralität im politischen Handeln. Er fordert, dass Arbeit nicht mehr isolierte Pflichterfüllung ist, sondern zum Gemeinwesen beiträgt – analog zu Arendts Begriff des Handelns, das Welt gestaltet und Erinnerungen schafft. Zudem ist Speeds ganzes Projekt ein Kampf gegen die soziale Isolation – Arendt sah im Zerstören sozialer Bindungen und in der Isolation der Individuen eine Vorbedingung totalitärer Herrschaft. Wenn Speed Isolation als schlimmste Strafe und als Wesen der Zwangsarbeit bezeichnet, dann steht er in dieser arendtschen Tradition, die Würde mit Zugehörigkeit und Sichtbarkeit verknüpft. Interessant ist auch Speeds Praxis des Sprechens der Wahrheit zu Macht (er konfrontiert Manager mit ihrer Verantwortungslosigkeit, sagt Behörden ungeschönt die Meinung). Das erinnert an Arendts Konzept der “Wahrheit und Lüge in der Politik” – die Idee, dass wahrhaftiges Reden in der Öffentlichkeit eine mutige Tat ist, die Macht aufrütteln kann. Speeds Interventionen sind solcher Mut zur Wahrheit, wenn auch in unkonventionellem Rahmen. Insgesamt kann man Radical Worker als Versuch einer Vita activa im 21. Jahrhundert betrachten: Der Mensch als aktives Wesen, das einen Anfang machen kann (Arendts Natalität) – Speed versucht, eigenmächtig Neues anzufangen innerhalb festgefahrener Systeme. Dass er dabei auf Widerstand stößt, bestätigt Arendts Befund, wie selten echtes Handeln gestattet wird in durchrationalisierten Gesellschaften. Doch Speeds Beharrlichkeit zeigt auch die Hoffnung auf Freiheit, die Arendt aus der bloßen Tatsache der Geburt eines Neuen schöpfte.

-

Félix Guattari – Guattari, als Mitbegründer der Schizoanalyse, verfolgte die Vision, gesellschaftliche Veränderung durch verändertes Begehren und transversale Praktiken herbeizuführen. Speed kann man in mancher Hinsicht als eine Art Schizoanalytiker der Arbeitswelt sehen: Er verweigert die “gewöhnliche” Rolle im Kapitalismus (ähnlich wie Guattaris Schizopatient die normale Subjektrolle verweigert) und macht dadurch immanente Bruchlinien sichtbar. Guattari propagierte eine Politik der Mikrorevolutionen – kleine subversive Akte, die im Alltagsleben ansetzen und die drei Ökologien (Geist, Gesellschaft, Umwelt) verbinden. Genau dies tut Speed: Seine Infiltrationen sind Mikrorevolutionen am Arbeitsplatz; sie sollen Bewusstsein (Ökologie des Geistes), soziale Beziehungen (Ökologie des Sozialen) und den Umgang mit Ressourcen (Umweltökologie via Primärökonomie) zugleich beeinflussen. Guattari betonte auch die Bedeutung von Kreativität und Abweichung gegen die „Integrated World Capitalism“. Speeds Begriff der „systemkreativen Arbeit“ ist hier direkt anschlussfähig: Er bietet “Antworten auf die Frage, wie eine Alternative zum Kapitalismus aussehen könnte – eine neue Ökonomie, die auf Authentizität und Menschlichkeit basiert”. Das klingt wie ein Echo von Guattaris chaosmischer Zukunftsvision, wo neue, heterogene Ordnungen entstehen. In Speeds MNO-Modell – der Idee, dass Paradoxien zulässig sein müssen als Voraussetzung für Humanität – kann man auch Guattaris Einfluss erkennen: Guattari liebte Paradoxien und Nichtlinearitäten; er hätte der Idee, dass das Nicht-Objektive, Unfassbare eine ordnende Kraft sein kann, vermutlich zugestimmt. Zudem ist Speeds ganze Biografie – Künstler, Aktivist, Forscher in Personalunion – ein gelebtes Beispiel dessen, was Guattari als “Molekulare Revolution” bezeichnete: Persönliche Existenz als Feld politischer Transformation. Auch Guattaris Konzept der “Dritten Ökologie” (die mentale/ästhetische Ökologie) findet Entsprechung in Speeds Betonung subjektiver Sinnwelten als Teil des ökonomischen Systems. Schließlich sei die konkrete Aktionsform verglichen: Guattari arbeitete in der Psychiatrie daran, Hierarchien abzubauen (La Borde-Klinik, Gruppentherapie etc.), also Institutionen zu verändern von innen. Genauso geht Speed in Firmen und Behörden hinein und versucht, sie von innen heraus „umzubauen“. Beide stießen dabei auf Widerstände – doch ihr Ansatz, im Inneren der Institution eine fremde Stimme einzubringen, ist sehr verwandt. Somit steht Speed in einer Linie mit Guattari als Vorbild eines transversalen, unorthodoxen Agierens, das sowohl theoretisch als auch praktisch die Verhältnisse herausfordert.

-

Judith Butler – Butler hat zwar primär zu Gender und politischer Philosophie gearbeitet, aber einige ihrer Konzepte sind übertragbar. Besonders Prekarität und Performativität sind hier relevant. Speed ist gewissermaßen ein Performer – er performt die Rolle des „radikalen Arbeiters“, um damit normative Erwartungen an „Arbeitnehmer“ zu unterlaufen. Dieser performative Akt hat Ähnlichkeit mit Butlers Performativitätstheorie: Indem Speed eine andere Art von Arbeit verkörpert, zeigt er, dass das, was als „normale Arbeit“ gilt, auch nur ein fortwährend performter sozialer Akt ist, der anders gesetzt werden könnte. Butlers Idee, dass Identitäten durch Wiederholung entstehen und subversive Wiederholung sie verändern kann, passt gut zu Speeds Strategie, sich bewusst gegen die Skripte der Arbeitsidentität zu stellen und etwas Neues vorzuspielen. Noch deutlicher ist der Bezug über das Prekaritätskonzept: Butler beschreibt Prekarität als den Zustand, in dem Menschen durch soziale Politik in Unsicherheit gehalten werden – fehlende Absicherung, Anerkennung und Unterstützung führen zu einem verletzlichen Leben. Speed liefert in Radical Worker eine Fallstudie der Prekarisierung: Er zeigt, wie er aufgrund seines Nonkonformismus in Armut gedrängt und psychisch enorm beansprucht wird (etwa wenn er von Jobcentern sanktioniert wird, Obdachlosigkeit riskiert etc.). Damit belegt er Butlers These, dass Prekarität politisch verteilt ist – gewisse Körper/Subjekte werden absichtsvoll weniger geschützt. Gleichzeitig exemplifiziert er aber auch Butlers Implizite Hoffnung: Dass im Anteilen von Prekarität (gemeinsames Verwundbar-Sein) ein politisches Potential liegt. Speed ruft ja implizit dazu auf, Solidarität mit den Ausgeschlossenen zu üben und die allgemeine Abhängigkeit anzuerkennen (sein Modell der Commons-Ökonomie etwa basiert darauf, dass alle füreinander sorgen, weil man verletzlich ist). Dieser Gedanke deckt sich mit Butlers Forderung nach einer Politik, die Verwundbarkeit nicht leugnet, sondern umsorgt. Schließlich betont Butler die Bedeutung der Versammlung (Assembly) – prekäre Körper, die sich versammeln und sichtbar machen, können politisch etwas bewegen (siehe Notes Toward a Performative Theory of Assembly). Speeds Aktionen – vom öffentlichen Jobcenter-Protest bis zum Medienevent – sind Formen solcher Versammlungen (auch wenn bisweilen nur er selbst “versammelt” steht, macht er doch prekäres Leben sichtbar). Damit demonstriert Radical Worker im Kleinen, was Butler im Großen analysiert: Die Politik der Sichtbarmachung des verletzlichen Lebens.

-

Robert McRuer – Bereits diskutiert haben wir McRuers Konzept der compulsory able-bodiedness, also dem Zwang zur Leistungsfähigkeit, den neoliberale Gesellschaften erzeugen. Speed liefert hierzu ein schlagendes Beispiel und zugleich eine Gegenstrategie. McRuer fragt in Crip Times danach, wie Behinderung und Austeritätspolitik global zusammenhängen, und wie Disability-Aktivist*innen dagegen Widerstand generieren. Speed zeigt diesen Zusammenhang auf mikrosozialer Ebene: Indem er verarmt und behindert (im Sinne von “an den Rand gedrängt”) ist, personifiziert er die Opfer neoliberaler Politiken; durch seine Aktionen (z.B. öffentliche Konfrontationen, Feldversuche) erzeugt er eine Form von Widerstand. In diesem Sinne ist er ein praktischer Akteur von dem, was McRuer theoretisch “crip resistance” nennt. Besonders die von McRuer betonte Idee, dass wir den Neoliberalismus ablehnen müssen, weil er sowohl Erwerbsfähigkeit verlangt als auch Ungleichheit vertieft, spiegelt sich direkt in Speeds Buch wider. Speed lehnt die Doktrin “Wer nicht arbeitet, soll nicht essen” radikal ab und zeigt, dass gerade diese Doktrin Menschen zerstört. Stattdessen versucht er, Behinderung/Anderssein als Ausgangspunkt für Veränderung zu setzen: Wo McRuer fragt, ob man sich eine Welt vorstellen kann, in der Behinderung die Norm ist und nicht die Ausnahme, geht Speed hin und lebt für Momente so, als gelte das schon – nämlich indem er ungeachtet seiner “Nicht-Funktion” sich selbst Arbeit gibt, Projekte vorantreibt und darauf beharrt, Teil der Gesellschaft zu sein. Damit füllt er McRuers Forderung nach “Imagining disability futures” mit konkretem Inhalt. Man kann Radical Worker somit als Fallbeispiel einer “Crip Utopie” lesen: es demonstriert in Ansätzen, wie Gemeinschaft, Wirtschaft und Subjektivität anders organisiert werden könnten, wenn anstelle von Konkurrenz und Fitnesstraining (im übertragenen Sinne) Kooperation und Akzeptanz von Abhängigkeit treten.

-

Francisco Varela – Als Vertreter der kognitionswissenschaftlichen Gegenbewegung zum Dualismus hat Varela (zusammen mit Thompson und Rosch) in The Embodied Mind (1991) eine enaktive Sicht auf Geist und Welt formuliert. Wie bereits besprochen, ähnelt Speeds verkörperter Ansatz Varelas Prinzip, dass “Wahrnehmung und Handlung untrennbar verbunden gemeinsam Welt hervorbringen”. Darüber hinaus teilt Speed mit Varela ein Interesse an der Überschreitung festgefügter Kategorien. Varelas buddhistisch inspirierte Fragestellung “Wer ist das Ich und wie entsteht es in Abhängigkeit?” passt zur impliziten Frage in Radical Worker: Wer bin “ich” (Speed) innerhalb eines großen Systems, und kann ich dieses System verändern, indem ich mich verändere? Interessant ist auch, dass Speed – wie Varela – interdisziplinär denkt (Physik, Philosophie, Kognitionswissenschaft zu verbinden). Sein MNO-Modell könnte man kognitionswissenschaftlich interpretieren: Vielleicht meint er, dass unser Bewusstsein aus einer Lücke entsteht, einer Nicht-Objekt-Struktur – ähnlich wie Varela argumentiert, dass es kein homunkulares Ich gibt, sondern ein emergentes Phänomen aus vielen vernetzten Elementen. Speed formuliert zwar anders (mehr poetisch und systemkritisch), aber in der Tendenz liefert er Denkanstöße für eine enaktivistische Sozialphilosophie: Wenn wir Teil der Welt sind, die wir beobachten, müssen wir auch die Ökonomie als Teil unseres Bewusstseins begreifen – wir können sie also aktiv umgestalten. Diese Art von pragmatischem Konstruktivismus findet sich auch bei Varela, der Meditation und ethisches Handeln als Teil der Erkenntnis ansah. Speed meditiert zwar nicht, aber er praktiziert eine Form der Achtsamkeit in Aktion – er geht mitten hinein in Situationen, um sie direkt zu erfahren und zu begreifen, statt sich auf Theorien von außen zu verlassen. Damit leistet er auch in der Wissenssoziologie etwas Innovatives: Er zeigt eine Methode auf, wie man komplexe Systeme verstehen kann, indem man sie in erster Person durchlebt. Das ist fast eine extreme Version von Varelas Erster-Person-Methodologie (die dieser für die Bewusstseinsforschung forderte). Für die aktuelle Diskussion um Embodied Cognition liefert Speed somit ein Beispiel, wie gesellschaftliche Erkenntnis ebenfalls embodied sein kann. Seine Arbeit steht konzeptionell neben solchen Versuchen wie Helga Nowotnys Sozialer Experimente oder Chris Keltys participant observation, geht aber noch weiter, indem er die Trennung von Forschendem und Beforschtem völlig aufhebt. Somit kann man Speed (selbst wenn er Varela vielleicht nicht zitiert) als einen, der enaktives Denken auf die Gesellschaft anwendet, würdigen.

-

bell hooks – Die feministische Denkerin bell hooks betonte, dass die Ränder der Gesellschaft oft die Orte sind, von denen aus neue Visionen entstehen – “margin as a space of radical openness”. Speed lebt buchstäblich am Rand (arm, unverstanden, außerhalb “normaler” Karrierewege) und genau von dort aus entwickelt er seine Kritik und Kreativität. Das verkörpert hooks’ Idee, dass die Unterdrückten ein einzigartiges Wissen über die Gesellschaft haben, gerade weil sie an der Peripherie stehen. Außerdem ist hooks bekannt für die Verbindung von Theorie und persönlicher Erfahrung, vor allem in Fragen von Klasse und Rassismus. In Where We Stand: Class Matters schrieb sie über das Scham- und Machtgefüge, das mit Armut einhergeht – etwas, das Speed im deutschen Kontext ähnlich analysiert (Stigma des “Hartz-IV-Empfängers” usw.). Hooks forderte, Liebe und Fürsorge in den Mittelpunkt radikaler Politik zu stellen (“All About Love”); Speed spricht zwar mehr von Commons und Authentizität, aber im Kern geht es auch ihm um eine von Empathie und echter Begegnung geprägte Lebensweise, statt kalter Konkurrenz. Er erzählt z.B., wie echte Wertschätzung zwischen Menschen nur entstehen kann, wenn man aus der Marktlogik ausbricht – eine Aussage, die hooks’ Betonung von community and love als Widerstandspraxen spiegelt. Pädagogisch lässt sich Speed ebenfalls mit hooks vergleichen: hooks’ Teaching to Transgress propagiert Bildung als Akt der Freiheit, bei dem die Erfahrungen marginalisierter Schüler*innen zentral werden. Speed betreibt eine Form von öffentlicher Pädagogik, indem er die Gesellschaft schock-lernt. Seine provokanten Aktionen zwingen das Umfeld, Stellung zu beziehen und möglicherweise etwas zu lernen (z.B. wurden seine Fälle in Medien diskutiert – das Buch fungiert wiederum als Nachbereitung dieser “Lektionen”). Insofern ist Speed wie hooks ein “Lehrer an den Rändern”, der versucht, durch das Erzählen seiner Geschichte andere zum Nachdenken zu bringen über Klasse, Arbeit und Gerechtigkeit.

-

Paulo Freire – Freires Einfluss ist indirekt, aber spürbar. Freire postulierte, dass echte Befreiung nur durch die Praxis der Unterdrückten selbst erreicht wird, mittels Reflexion + Aktion (“Praxis”) in ihrem eigenen Lebenskontext. Speed hat genau das getan: Er hat, als einer der ökonomisch Unterdrückten, begonnen, sein Umfeld kritisch zu reflektieren und ist gleichzeitig in Aktion getreten (er nennt es Feldversuche). Wie bei Freires Alphabetisierungskampagnen lernt Speed durch eigenes Tun und formuliert dann Begriffe, die aus der Erfahrung kommen (Entfaltungsabstand etc.). Zudem glaubte Freire an Dialog und Bewusstseinsbildung auf Augenhöhe. Speed sucht den Dialog – er geht ja direkt auf Manager, Beamte, Kollegen zu und versucht, sie in ein Gespräch über Sinn und Verantwortung zu verwickeln (auch wenn das oft scheitert). Man kann Radical Worker als einen Beitrag zur Volksaufklärung (im besten Sinne) sehen: Speed erläutert komplexe Zusammenhänge (z.B. Primärökonomie, Wertgrenze) in zugänglicher Sprache, verknüpft mit Storys, sodass auch Laien verstehen, wo die Probleme im System liegen. Das entspricht Freires Ansatz einer „popular education“, die Theorie entelitisiert und zu den Menschen bringt. Interessant ist auch, dass Speed nie die Menschlichkeit der “Oppressors” leugnet – er beschimpft Manager nicht als Monster, sondern appelliert an deren Verantwortung, was an Freires Haltung erinnert, dass auch die Unterdrücker durch den Dialog befreit werden können (sofern sie sich darauf einlassen). Zuletzt zeigt Speed auf Freirescher Linie, dass Wissen und Macht zusammenhängen: Indem er sich Wissen aneignet (durch heimliches Mitwirken in Unternehmen, Studieren von Gesetzen etc.), ermächtigt er sich selbst gegen die Autoritäten – genau Freires Konzept der Bewusstwerdung (Conscientização). Radical Worker könnte man daher als eine Art “Pädagogik der Arbeit” lesen: Es lehrt uns, Arbeit neu zu denken, durch die Augen dessen, der von der herrschenden Arbeitsordnung ausgeschlossen ist, aber nicht passiv bleibt.

Diese Vergleiche zeigen, dass Radical Worker in viele Debatten unserer Zeit hineinreicht: von feministischer Erkenntnistheorie (Haraway) über Gender- und Queer-Theorie (Preciado, Butler), Sozialphilosophie (Rosa, Arendt) bis hin zu Disability-Theorie (McRuer) und Bildungsdenken (hooks, Freire). Trotzdem ist Speeds Werk kein bloßes Derivat dieser Ideen – es verbindet und übersetzt sie in eine neuartige Konstellation. Gerade das macht seine Alleinstellungsmerkmale aus.

Epistemische, methodische, künstlerische und politische Alleinstellungsmerkmale

Abschließend sollen die Besonderheiten von Radical Worker klar herausgestellt werden:

-

Epistemisch: Speed liefert eine originelle Erkenntnistheorie von unten. Wissen wird hier nicht durch Abstraktion gewonnen, sondern durch radikale Teilhabe und Selbstinvolvierung. Diese „radikal verkörperte Theorie“ sprengt den Rahmen klassischer Objektivität und etabliert stattdessen einen persönlich-universalen Erkenntnisstandpunkt: das In-der-Welt-Sein als Forschungsmethode. Er generiert neue Begriffe (Entfaltungsabstand, Wertgrenze, Primärökonomie, MNO etc.), die aus seiner Erfahrung destilliert sind, und dennoch Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben. Diese Synthese aus subjektiver Perspektive und strukturtheoretischem Anspruch ist epistemisch einzigartig. Zudem überschreitet Speed Fächergrenzen kühner als viele Akademiker: Er bringt Physik, Philosophie des Geistes und Sozialtheorie in ein gemeinsames Modell (MNO) – eine epistemische Kreativleistung, die unorthodox, aber inspirierend ist. Er zeigt, dass Erkenntnisprozesse selbst politisch und kreativ gestaltet werden können, wenn man die traditionelle Rollentrennung (Forscher vs. Erforschte) aufhebt.

-

Methodisch: Radical Worker demonstriert eine einmalige Methodenkombination: Artistic Research + Autoethnografie + Systemtheorie. Speed vereint die ästhetische Praxis (Performance, Intervention) mit empirischer Sozialforschung (teilnehmende Beobachtung, Experiment) und theoretischer Modellbildung. Er bedient sich sowohl qualitativer Methoden (Erlebnisberichte, narrative Reflexion) als auch quasi-quantitativer Gedanken (neue Messgrößen wie Entfaltungsabstand). Die Methode lässt sich als “provozierte Empirie” bezeichnen – die bewusste Inszenierung von Situationen, um daran zu lernen. Diese Vorgehensweise ist in ihrer Konsequenz beispiellos; vergleichbare Ansätze (Situationismus, Aktionsforschung etc.) gingen nicht so weit, die eigene Existenz komplett zum Forschungsinstrument zu machen. Speed macht aber sein Leben zum Labor – eine Methode, die hohe Risiken birgt (persönliche Not), aber auch hohe Erträge (tiefes Verstehen von innen). Methodisch innovativ ist ferner die Kommunikation der Ergebnisse: Das Buch ist kein klassischer Forschungsbericht, sondern ein transdisziplinärer Review, geschrieben in zugänglicher Form, der gleichzeitig wissenschaftliche Thesen, persönliche Geschichten und künstlerische Elemente (teils fast literarische Passagen) enthält. Diese hybride Schreibweise ist methodisch bemerkenswert, weil sie unterschiedliche Publikumsschichten anspricht – Akademiker, Aktivisten, Künstler, Laien – und so Transferleistung erbringt. Insgesamt kann man Speeds Methode als “radikalisierte Aktionsforschung” beschreiben, in der Forscher und Aktion verschmelzen.

-

Künstlerisch: Als künstlerisches Werk ragt Radical Worker heraus, weil es Kunst nicht als Darstellung, sondern als echte Weltgestaltung auffasst. Speed verschiebt die Grenze dessen, was Kunst tun kann: von der symbolischen Kritik zur realen Systemeingriff. Seine Aktionen – ob man sie Performance Art, Intervention oder Social Sculpture nennt – passieren im “richtigen Leben”, mit ungeschütztem Ausgang. Das Buch dokumentiert und reflektiert diese künstlerischen Prozesse, was ihm in der Kunstwelt einen besonderen Platz gibt: Es ist gleichermaßen Kunstwerk (im Sinne eines konzeptuellen Projekts) und Reflexion über Kunst als soziale Praxis. Mit Speeds Ansatz verwirklicht sich das Ideal der Avantgarde neu: die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben. Er lebt die Rolle des Künstlers als Gesellschaftsagent, vergleichbar vielleicht mit joseph-beuys’scher Sozialen Plastik, aber radikaler in der unmittelbaren Konfrontation. Zudem zeichnet sich das Buch künstlerisch durch seine Sprache aus: Speed schreibt teils poetisch, teils polemisch, wechselt Tonlagen, verwendet Metaphern (etwa der “Stier vor der Red-Bull-Zentrale” als Aktion) und schafft so ein dichtes Narrativ. Dieses Changieren zwischen analytischer Klarheit und künstlerischer Freiheit macht die Lektüre einzigartig. Künstlerisch ist auch die authentische Radikalität hervorzuheben: Wo viele Kunstaktionen im geschützten Raum bleiben oder letztlich in den Kunstmarkt eingebunden werden, verweigert sich Speed dem – seine Kunst passiert außerhalb institutioneller Galerien, und er selbst bleibt arm statt die Radikalität zu kapitalisieren. Das verleiht seinem Werk eine Glaubwürdigkeit und Dringlichkeit, die in der Kunst selten geworden ist.

-

Politisch: Politisch ist Radical Worker deshalb singulär, weil es Theorie und Praxis der Veränderung so eng führt. Speed begnügt sich nicht, Utopien zu formulieren – er testet sie. Er fordert nicht bloß Grundeinkommen – er lebt zeitweise so, als gäbe es eines (indem er z.B. Arbeit ohne Bezahlung macht und auf Solidarität hofft). Seine politischen Forderungen – Recht auf Selbstbestimmung in der Arbeit, Anerkennung informeller Arbeit, Umverteilung von Wertschätzung – gewinnen durch sein persönliches Beispiel an Überzeugungskraft. Politisch herausfordernd ist auch seine Kompromisslosigkeit: Er spricht Tabus an (z.B. entlarvt er die Heuchelei, wenn Unternehmen CSR predigen, aber intern Ausgrenzung betreiben) und legt sich mit Mächtigen an (Gerichtsprozesse gegen Behördenwillkür etc.). Dabei ist er unabhängig – keiner Partei, keiner Organisation verpflichtet – was ihm gestattet, eine fundamentale Systemkritik zu formulieren, die dennoch konkrete Ansatzpunkte bietet. Anders als manch akademischer Linker, der den Kapitalismus abstrakt kritisiert, zeigt Speed anfassbar, wo man ihn anfassen könnte. Politisch einzigartig ist auch sein Fokus auf Würde und Sinn. Er argumentiert letztlich für eine Politik, die den Menschen das Gefühl zurückgibt, nützlich und verbunden zu sein, statt sie in entfremdete Jobs zu pressen. Das hat eine humanistische Qualität, die über klassische Ideologien hinausgeht – es ist weder strikt marxistisch (der Klassenkampf tritt zurück hinter dem Kreativitätsdrang) noch liberal (das Individuum wird ja gerade in Beziehung gedacht, nicht als isolierter Unternehmer seiner Selbst). Speeds Politik ist eine Politik des Empowerments und der Fürsorge zugleich: Empowerment, weil jeder seine eigene Arbeit definieren soll dürfen; Fürsorge, weil er will, dass die Gesellschaft diese freien Entfaltungen materiell absichert (durch Commons und Grundeinkommen). Damit liefert er einen integrierten Gesellschaftsentwurf, der in aktuellen Debatten um Postkapitalismus, Care Revolution und Gemeinwohlökonomie hochaktuell ist. Politisch hervorzuheben ist schließlich der Mut zum Experiment, den er propagiert: Er ruft die Leser*innen indirekt dazu auf, es ihm gleichzutun – Dinge auszuprobieren, die außerhalb der Komfortzone liegen, um herauszufinden, wie wir zusammenleben wollen. Diese Einladung zum partizipatorischen Systemumbau (statt Top-Down-Revolution) ist ein frischer, demokratischer Impuls.

Fazit: Radical Worker von Timothy Speed ist ein außergewöhnliches Werk, das in seiner Vielschichtigkeit und Radikalität neue Maßstäbe setzt. Für die Artistic Research demonstriert es die Macht künstlerischer Handlung als Erkenntnis- und Veränderungsinstrument. Der Soziologie bietet es neue Begriffe und empirische Einsichten in Prekarität, Arbeitswert und soziale Ökologie. In der Philosophie regt es an, Freiheit, Subjektivität und Wirklichkeit jenseits tradierter Dichotomien zu denken – mit Konzepten wie MNO, die das Zwischen ins Zentrum rücken. Für Disability Studies schließlich verkörpert es gelebte Kritik am Ableismus und zeigt die produktive Kraft des Abweichenden. Über Fachgrenzen hinweg besticht das Buch durch seinen Pioniergeist: Es ist Manifest, Experiment und Theorie in einem – ein echtes Denklabor. Seine Alleinstellungsmerkmale liegen in der epistemischen Authentizität, methodischen Kühnheit, künstlerischen Wirksamkeit und politischen Vision, die es vereint. Damit bereichert Radical Worker die Kunst- und Wissenschaftslandschaft um eine einzigartige Stimme, die zur Nachahmung wie zur Weiterentwicklung anregt. Es fordert etablierte Denkerinnen heraus, über den Tellerrand ihrer Disziplin zu schauen, und ermutigt Aktivistinnen, reflektierter zu handeln – kurz: es leistet genau das, was ein herausragendes interdisziplinäres Werk tun sollte, nämlich neue Denkräume eröffnen und praxisrelevante Impulse geben. In einer Zeit, in der Sinnkrisen der Arbeit, ökologische Not und soziale Ungleichheit drängende Probleme sind, liefert Timothy Speeds Radical Worker einen mutigen, originellen und inspirierenden Beitrag zur Suche nach anderen Wegen.